Chapter25 ジャパンオープンDay 1

作/Donato La Bella 文/渡部嵩大 監修/関浩一

第25話

大会の幕開けにふさわしい、清々しい朝だった。空はすっかり明るくなり、小さな雲がところどころ浮かんでいた。ジャパンオープンの会場はすでに賑わいを見せていた。いつものようにノートを片手に抱え、太郎は待ち切れない様子で会場を歩き回っていた。堂々と立ち並ぶビリヤードテーブル、そしてそれを取り囲む選手や観客が作り出す光景に彼は魅了されていた。大会初日からこれほど人々が集まるのは珍しく、今大会の注目が大きいことを物語っていた。

ジャパンオープンは10ボールのトーナメント方式で、国内最大級の大会である。総勢900人もの選手らがエントリーしているが、最終日である3日目に残ることができるのはわずか16名だ。太郎はトーナメント表を隅から隅まで眺め、注目しているプレイヤーがそれぞれ別々の山にいることを確認した。「順当に試合が進めば、最終日はとんでもない組み合わせが見られそうだ!でも試合は何が起きるかわからない。今日から早速注目しておかないとな!」

太郎のビリヤードノートには、ジャパンオープンの勝敗予想がびっしりと書き込まれていた。最有力はやはり鷹上雷である。北海道オープン以降、彼は公式戦で1ゲームも失うことなく、並外れた強さを見せつけていた。世界中の試合に参戦し、今や誰もが認める世界ランキング1位となっていた。しかし、彼はいまだに納得していないようだった。試合を終えてもインタビューに答えることはなく、あっという間に姿をくらませる。彼の目的や目標を知るものは誰もいなかった。

滝瀬雫とケヴィン=ウッドランドは久々に公式戦に名を連ねた。北海道オープンで雷に完敗を喫して以来、2人は一度も表舞台には現れず、修行に修行を重ねていた。彼らがどれほど腕を上げたのかは未知数である。

ジュニアチャンピオンを経験している灼谷龍、またそのライバルであり雷の弟でもある鷹上翔も、優勝争いに絡む素質を十分に持っている選手だ。ただし、ここではジュニア時代を凌ぐほどの並外れた精神力も求められる。まだ若い彼らがどれほどこの空気に適応できるかが要となる。

「あぁ~、楽しみだなぁ!!!」

時刻は正午を回り、会場では黙々と試合が進んでいた。シード権を有するプロの選手たちも続々と会場入りをしていた。そこへ雫とケヴィンも並んで登場した。普段の余裕のある表情はしておらず、この試合に向けて積み重ねてきたものを感じさせる緊張感があった。

一方、少し離れたところでは雰囲気も打って変わり、黄色い歓声が上がっていた。その声の真ん中には龍がおり、彼のファンに取り囲まれていた。翔はすみれと傍から様子を見ていた。

「すっげー人気じゃん! いつの間にあんなことになったんだ!?」

「ちょっと、もしかしてあんたも自分のファンクラブほしいとか考えてる?」

すみれは肘で翔を小突いた。龍は笑顔を振りまきながらサインをしていた。

突然、何の前触れもなく、会場全体が停止したかのように空気が重くなった。異常な雰囲気を読み取った誰もが口を閉じ、辺りは不気味な静けさに包まれた。人々は不安げな表情をして、お互いの顔を見合った。物音は何1つしなかった、ただ1人の足音を除いて。皆が振り向き目を向けた、その先には世界ランキング1位、鷹上雷の姿があった。

雷は翔と龍のすぐ脇を通り、一言も発さず、ただにやりとした表情で2人を見た。翔と龍は闘志に燃える目で視線を返した。雷はそのまま歩き去った。翔は雷の背中に向かって

「俺達は強くなった! 絶対に負けない!」

と叫んだが、雷が振り返ることはなかった。

雫とケヴィンも当然雷の登場に気付いており、離れたところから様子を見守っていた。

「あの2人もやっぱり私達と同じことが気になっているみたいだね」

「この雰囲気は凄まじいな。鷹上雷もそうだが、あの2人もまた強くなっているようだな。師匠が言っていたように」

雫は闘志を高めて精霊のエルフを呼び出した。

「でも強くなったのは彼らだけじゃない。私達は誰よりも修行を重ねた。北海道オープンと同じようにはさせない!」

雷は雫の精霊の存在に気が付き、

「少しは楽しめそうだな」

と微笑みながら去っていた。

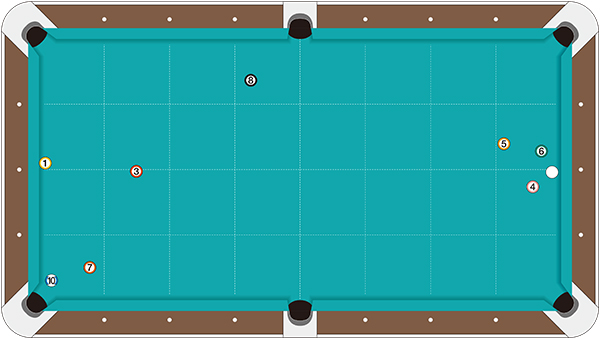

ジャパンオープンの1日目が終わろうとしていた。雷はいつもどおり完勝を並べ、最速で2日目への切符を手に入れた。ケヴィン、雫、龍も問題なく後に続いた。翔もいつも通り気持ち良くプレーをし、カウント6?2で勝利まで残り1ゲームとリードしていた。今、翔はやや難しい場面を迎えていた。⑩が穴前にあり、相手にセーフティを決められたため、翔がファウルをしてしまうと確実にゲームを取られてしまう。

このゲームで試合を決めるためには、手球をクッションに接した①に必ず当てねばならない。しかし、翔はただファウルを回避するだけではなく、攻めることを考えていた。

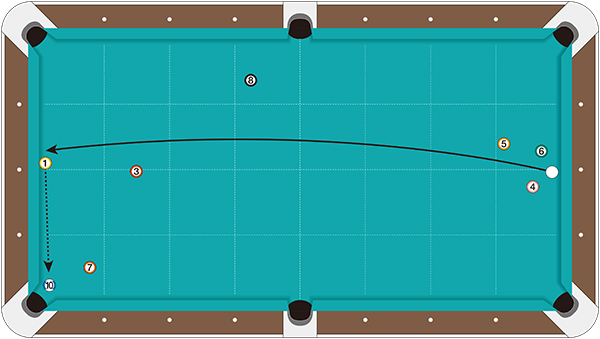

「よし、ネモスの番だ!」

と内心ではむしろ喜びながら立ち上がると、徐々に目の色が変わった。この配置は龍と一緒に練習していたもので、いつも食べ物をかけて成功率を競っていた。普段はスピードとコントロールが非常に難しいショットだが、ネモスの力のおかげで翔は自信を持って手球を撞いた。手球は高速で横回転をし、緩やかにカーブを描きながら、クッションと①にほぼ同時に当たった。①はころころとコーナーポケットに向かい、⑩をこつんと押し込んだ。

さすがのショットに相手からも称賛を受け、翔は難なく2日目へと駒を進めた。

「よっしゃ!!」